実施設計-構造編

実施設計は、基本設計で決まった計画概要の詳細をまとめていく作業です。

決めていく詳細の内容については、内外装の仕上げ材や住宅設備機器の仕様、照明デザインなどの意匠に関わることに加えて、構造設計も進めていくことになります。

構造設計については、温熱設計にも関わる部分ですので、パッシブハウスを目指す今回はPHPPでエネルギーシミュレーションしながら、より最適な工法を探すことになります。

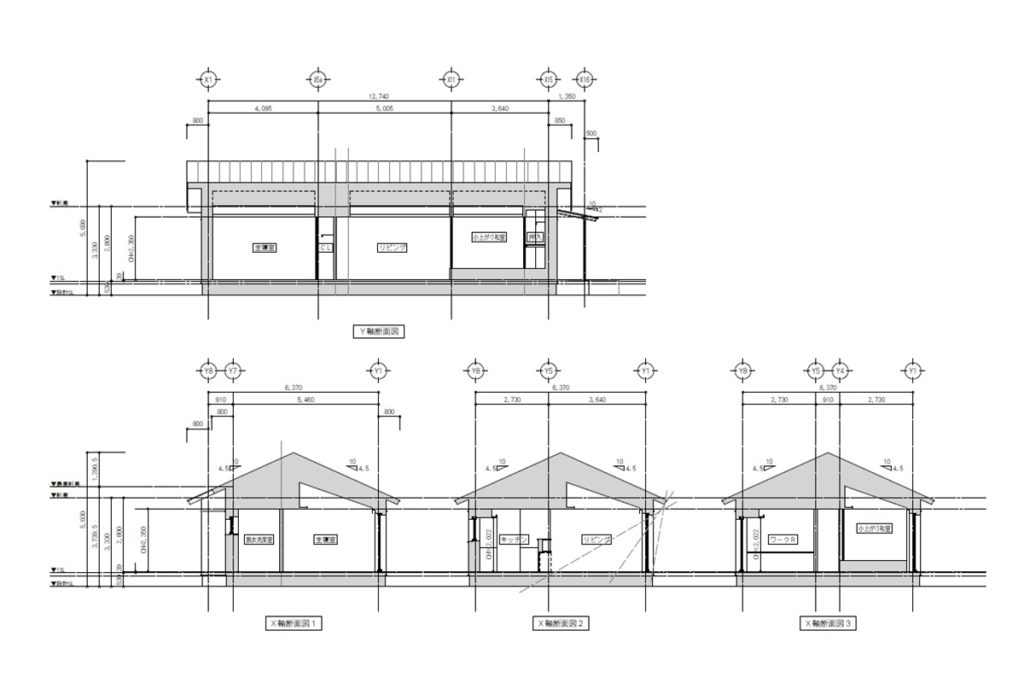

例えば屋根については、弊社では登り梁による架構を選択することが多いですが、今回は断熱性能を考慮して木部率が減らせる垂木方式にしました。

尚、垂木方式の場合は、原則として火打梁(水平方向の変形を抑える材)が必要になりますが、今回は南面する部屋を勾配天井にしたかったので、火打梁が不要な方法で構造設計者に検討頂きました。

実施設計-照明デザイン編

空間の見え方は、照明デザインによって全く違うと言えるほど、住宅設計でも重要な部分かと思います。

多くの日本の住宅は、空間が一様に明るくなる照明計画ですが、本来は作業面に必要な照度があれば良く、実際には照度が高すぎる(明るすぎる)場合が殆どです。

確かに事務所などの場合は、一様に明るい方が良い場合もありますが、見方を変えると陰影のない平凡でつまらない印象を与えますので、住宅の照明デザインには合わないと思っています。

私は、少し薄暗いヨーロッパライクな照明が好きなので、ペンダントライトやスポットライトなどと建築化照明(主にコーブ照明)による照明デザインをご提案することが多いです。

いわゆるタスク・アンビエント照明ですが、その時必要な照明だけ点灯すれば良いので無駄に明るすぎることもなく、省エネという観点からも良い照明手法だと思います。

今回は、多少明るい空間を求められましたが、基本はタスク・アンビエント照明によるデザインです。

また、実際に暮らし始めないとどのぐらいの照度が必要か分からないことや暮らしながら住まい手で変化を加えられることも考慮して、建築時に照明デザインを造りすぎないようにもしています。

工事見積書作成

実施設計がある程度まとまると工事見積書作成の作業に入ります。

ある程度とは、実施設計図書の8割程度が完成した時点としていますが、見積書作成に必要な図書は完成している状態にはなっています。

ここでは詳しくは書きませんが、工事見積書作成まではクライアントのご希望は全て盛り込むようにしていますので、基本的には予算オーバーした工事見積書が上がってきます。

よって、見積書を踏まえながらご予算まで仕様変更していく、という作業をすることになりますが、今回見積書をまとめるにあたり以下の内容を検討・変更しました。

・設備機器の仕様変更

・内装(天井壁、床)仕上げの変更

・家具工事の造作工事化

実は、初回の工事見積書提示の段階でかなりの予算オーバーでしたが、熟考頂いた結果、基本的にはその金額でOKを頂きました。

理由は、予算を上げることが可能だったこともありますが、今までの打合せ内容を気に入って頂いており、それを実現したいとの思いが強かったことが大きいと思います。

とは言え、予算オーバーであることに変わりはありませんので、先の内容をVEにてコスト調整を致しました。

※VEとはバリューエンジニアリングの略で、性能等は維持しながらコストを下げる工夫のこと